第百八次製造貨幣大試験の際に記念品として製作されたのが、「菊水文様ペン皿」になります。

ペン皿というと私の勝手なイメージは、木製だったり漆塗りの品。書斎をお持ちの良き年代の方がインテリアとしても使われているようなハイソなものを思い浮かべます。造幣局製の記念品は、章牌や文鎮、メダルといったものが多い中、稀にこういったペン皿のような変わった品もありますね。

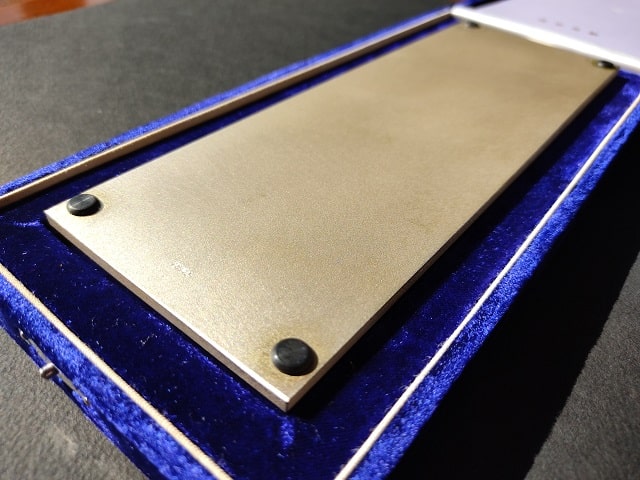

装飾には、菊水文様を使われていて純然たる和柄。製作者の意図に実用があったかはわかりませんが、なかなか渋く面白い金属工芸品。丹銅を用いたペン皿ということで、重量感もずっしりと。手にしてみると存在感を感じます。

七宝入 菊水文様ペン皿の仕様や図柄、彩色、デザインについてなど写真と共に記載いたしましたので、お時間あればご拝読お願い申し上げます。

「七宝入 菊水文様ペン皿」製品仕様

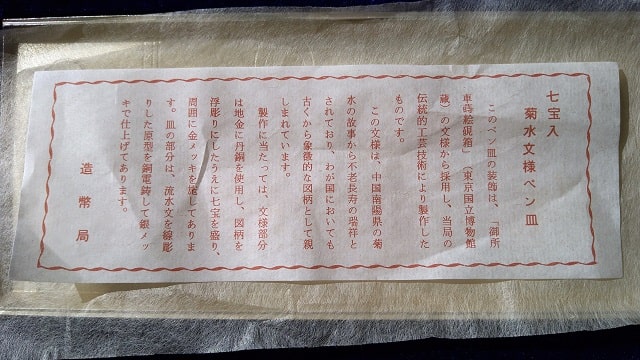

以下、付属の栞には以下のような文言が書かれています。

原図である「御所車蒔絵硯箱」について

絢爛たる御所車を配したその図柄は、咲き誇る菊の草花が雅さをそえ、背面にゆらめく流水が風流な憧憬を写し出す。

江戸時代初期の木製漆塗り蒔絵箱の名品。高蒔絵に切金で御所車や草花を描いたものになります。また、蓋裏に描かれる殿舎の眼前には池泉が湧き、そのほとりには鶴の親子が羽を休めた姿が見られるもの。

水辺の菊は神秘的な力を持つものとされ不老長寿の瑞祥であり、鶴の姿もまた長寿の象徴とされる縁起の良い組み合わせでもありますね。本作「菊水文様ペン皿」では、菊に流水、家紋で言うところの菊水紋の絵柄が採用されております。

なお、御所車蒔絵硯箱は、東京国立博物館に所蔵され、その時々の展示会で観覧することができます。(2021年のトーハクでも冬の展示で見られました)

「七宝入 菊水文様ペン皿」の図柄

前述の通り、御所車蒔絵硯箱より蓋表の、菊の草花に流水を採用したものです。(御所車蒔絵硯箱の蓋表から真ん中よりやや上部分の図柄を切り出したもの)

絵柄は、蒔絵箱のように付描による細線ではなく、菊も流水もデフォルメされた感はありますが、構成や配置に関して忠実に再現されております。

菊や流水を浮き彫りの上に七宝が盛られますが、立体感は控えめです。また、皿の部分には流水紋が線彫りされております。

なお、菊水文様の図柄周囲は、金メッキに。皿部分は、銀メッキの艶消し加工が施されております。

「七宝入 菊水文様ペン皿」の採色

六色の七宝が使われており、原図では見られなかった彩色が施されております。

白色や黄色に赤色と古典菊を感じさせる色使い。また、流水に濃紺を使われるところも特徴的で、菊の花色と背面の金彩と調和を取った濃紺なのかもしれません。

背面

背面および側面は、銀メッキ。四隅に滑り止めもついており、ペン皿としての実用にも配慮されたものになります。

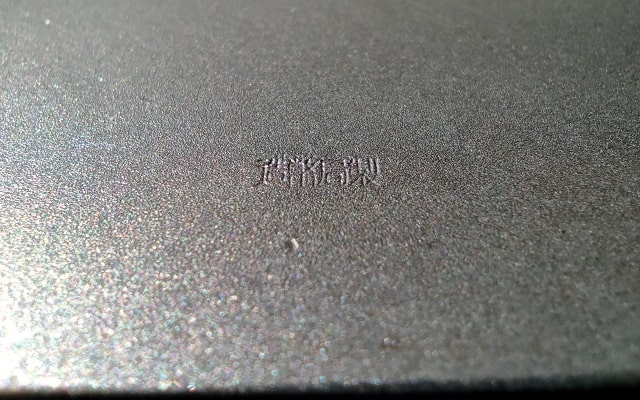

造幣局製の刻印は背面下部に。

化粧箱

化粧箱は、外装がベロア生地、内装がベロアとサテン生地の一般的なものになります。

フリマサイト、オークション等での実売価格

| 日付 | 取引価格 |

|---|---|

| 2021/06 | 3,495円 |

| 2020/11 | 5,300円 |

| 2020/10 | 1,800円 |

| 2018/05 | 531円 |

| 2016/09 | 2,000円 |

直近で確認できたところはこの5件でした。かなり古い品で、製造数も限られていたと思います。

価格帯は、2,000円~4,000円といったところでしょうか。価格のバラつきは、収集家の少なさを物語るものかもしれません。丹銅製のものになりますので、地金としての価値はさほど。希少性を考えての価格なのだと思います。

また、ペン皿という一風変わった作品であり、やや大き目な部分もコレクターの好みが分かれるところなのかもしれません。

以上、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご拝読ありがとうございました。(管理人)