オークションやフリマサイトで金貨・銀貨、金銀メダル等の購入を検討する際、重さが記載されていなくて困ることがあります。

もちろん質問をして重さを答えてくれれば解決はするのですが、出品者が測るものを持っていなかったり、説明書に記載がなく(特に古いものは)回答をもらえないことがあります。

そんな場合でも直径と厚さは少なからず測ってもらえればわかるので、そこから大体の重さを把握する方法をまとめました。

先にまとめ

以下は、直径5.5cm、厚さ0.5cm のメダルを想定した場合の各金属の重量計算の結果。

| 直径 | 厚さ | 体積 | 比重 | 重量 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 白金 | 5.5cm | 0.5cm | 11.873 | 21.45 | 254.6g |

| 金 | 5.5cm | 0.5cm | 11.873 | 19.32 | 229.4g |

| 銀 | 5.5cm | 0.5cm | 11.873 | 10.49 | 124.5g |

| 銅 | 5.5cm | 0.5cm | 11.873 | 8.93 | 106.0g |

※円周率は、3.14として計算

計算式について

円の面積は、半径×半径×円周率で求められます。(=円の底面積)また、円の体積は、底面積×高さで求められます。さらに、金属の体積は、体積に比重を掛けて求められます。

以上のことから上記の銀を例に挙げると

円の面積

2.75cm × 2.75cm × 3.14 = 23.746

円の体積

23.746 × 0.5cm = 11.873

金属(銀)の体積

11.873 × 10.49 = 124.5g

上記の計算式で重さが求めることができます。

実際の銀メダルの重さ

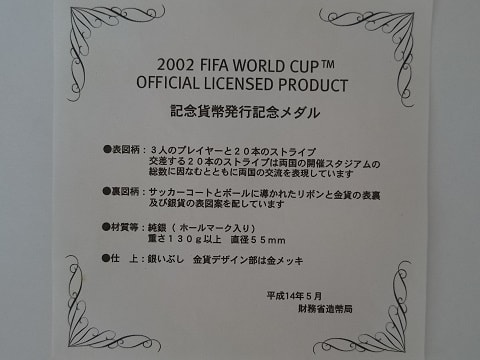

「2002 FIFAワールドカップ記念貨幣発行記念メダル」を例に確認。

説明書きの材質等には、

とあります。

これを軽量してみると、約132gであることがわかります。おおよその重さは説明書きの通りです。

厚さがわからないので、定規で測ると0.5cm(5mm)であることがわかります。

上記であげた例と同じ直径と厚さで、かつ純銀なので、比重もそのまま適用できます。これを計算すると「124.5g」であることがわかります。

実際の132gとは7.5gの誤差が出てしまっていますが、これはメダルのデザインによるもので、凹凸があることが原因だと思われます。

よって、計測結果の前後5~10gくらいを見ておけば、おおよそのグラム数を計れると考えられます。

メダルの大きさからグラム数を換算

ある程度正確なグラム数を計るには前述の方法が有効だと思いますが、ざっくりとしたグラム数でよければ、メダルの大きさから推測される方も多いと思います。

以下では、造幣局製のメダル・章牌の大きさとグラム数を列挙しました。(大きい順)

造幣局製の金メダルの大きさと重さ

| 品目 | 大きさ | 量目 |

|---|---|---|

| 純金干支メダル(丑) | 40mm | 約95g |

| 令和3年桜の通り抜け記念メダル | 40mm | 約95g |

| 国宝章牌「薬師寺」 | 35mm | 約45g |

| ICDC2020メダル | 30mm | 約25g |

| 純金干支十二稜メダル(丑) | 30mm | 約20g |

| 純金干支メダル(1/4オンス)(丑) | 20mm | 約7.8g |

造幣局製の銀メダルの大きさと重さ

| 品目 | 大きさ | 量目 |

|---|---|---|

| 皇孫殿下御誕生記念七宝章牌 | 70mm | 約224g |

| 皇孫殿下御誕生記念純銀章牌 | 60mm | 約150g |

| 国宝章牌「薬師寺」 | 60mm | 約160g |

| 令和3年桜の通り抜け記念メダル | 55mm | 約135g |

| 長野オリンピック記念貨幣発行記念メダル | 55mm | 約120g |

| 内閣制度創始百年記念メダル | 45mm | 約60g |

| ICDC2020メダル | 30mm | 約13.5g |

造幣局製のメダルや章牌は、付属の説明書に厚さの記載はほとんどありません。しかし、物によって極端に変わることは少なく、大きな差は生じないと思います。これは、他の金属工芸品を制作するメーカーも規格がある程度決まっていると思いますので、大きさから重さを判断する目安にはなると思います。

※厚さはメーカーにより結構差が出る印象です。造幣局製の品は厚みがある方なので、それ以外のメーカー制作のものはもう少し量目が少なくなる傾向だと思います。